9歳未満のお子さんの弱視や斜視などの治療用眼鏡に、平成18年から購入費に公的助成金がでるようになりました。

38,902円という上限額がありますが、高い眼鏡でなければ全額補助金でまかなうことも可能です。

医師が治療を必要と診断した場合の弱視や斜視等の治療用眼鏡、コンタクトレンズの購入に限ります。

レンズが特殊で高額ですが、以前は全額自費でした。現在は、お子さんの加入する健康保険が適用され、「療養費」申請で、7割か8割が支給されます。

また、自治体で助成の有無がありますが、「子ども医療費助成制度」で残りの3割や2割分も補助されることが多いです。

ここでは、申請の方法を詳しく解説します。特に、眼科医の指示書の不備のため、健保組合で却下や差し戻されるトラブルが見受けられます。

「知らなかった」や、「こんなはずでは」とならないためにも、知っておくべき5つをしっかりおさえましょう。

せっかくお子さんの治療のための補助金がでるので、最大限に活用してお子さんの治療に役立てましょう!

勘違いされやすいですが、単純な視力補正の眼鏡は対象外です。ご注意ください。

小児弱視等治療用眼鏡の助成対象

対象者

9歳未満

補助条件

- 弱視

- 斜視

- 先天白内障術後の屈視矯正

上記の治療用の眼鏡およびコンタクトレンズ

対象外は

✖ 近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡・コンタクトレンズ

✖ 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズム

注意!

眼科医でも、近視や乱視の

視力補正も補助金がでると

勘違いしている場合があります

小児弱視等治療用眼鏡の申請先

お子さんの加入されている健康保険組合(協会けんぽ、市町村国保、保険組合など)の窓口と、お住いの自治体の窓口(自治体で助成の有無を確認して下さい)で申請できます。

先に健康保険組合で補助を受けて、その支払われた書類を付けて自治体へ申請します。

健康保険の窓口へ申請①

それぞれご加入の健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合の窓口で「療養費の申請をしたい」と申し出て下さい。「子どもの治療用眼鏡の補助申請をしたい」でも大丈夫です。

お勤め先によっては、会社の保険担当者へ申請する場合もあるでしょう。

未就学児...8割給付

小学生(9歳未満)...7割給付

自治体への申請②

お住いの各市区町村、「子ども医療費助成制度」で助成されます。が、助成制度がない自治体や助成金の上限が違う場合もあります。問い合わせをして下さい。

自治体助成がある場合、

未就学児

健康保険補助8割の残りの2割の補助

小学生(9歳未満)

健康保険補助7割の残りの3割の補助

という場合が多いです。

あとで解説しますが、上限があり、眼鏡代38,902円。コンタクトレンズは1枚あたり16,324円が上限です。

地元の眼鏡店であれば、周辺地域の自治体の助成金制度に詳しいので、たずねてみるとよいでしょう。

小児弱視等治療用眼鏡申請の必要書類

健康保険組合への申請

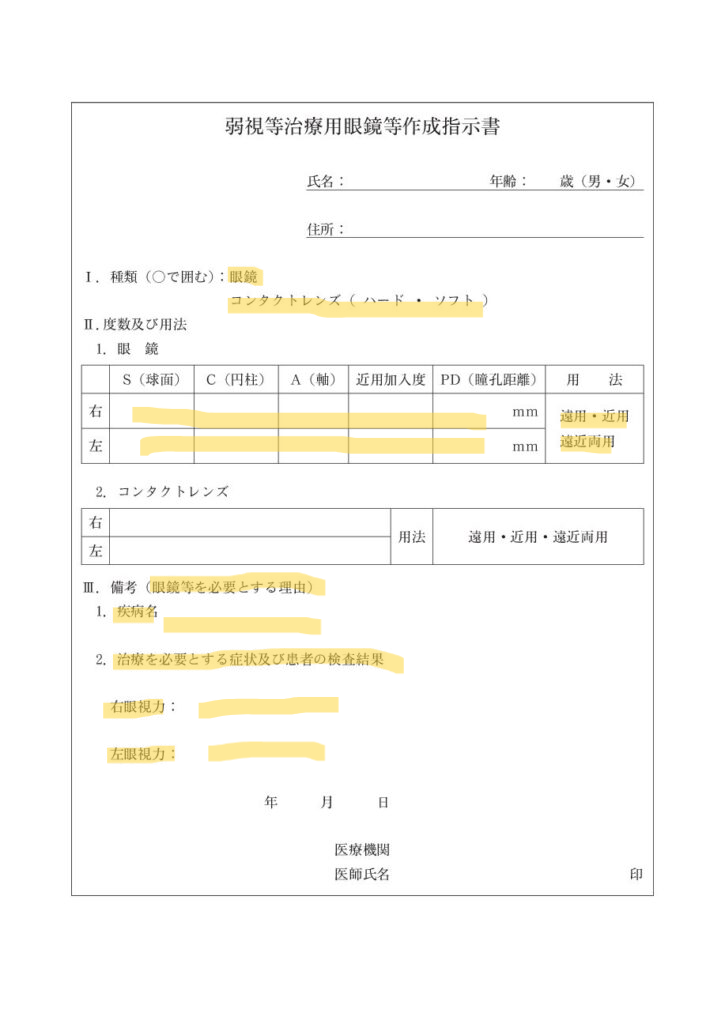

①医師による作成指示書(証明書)

- 治療用眼鏡の度数とPD

- 必要とする理由(例 両眼屈折性弱視など)

- 視力検査の結果(裸眼視力と矯正視力の両方記載)

②領収書

- 眼鏡店で購入した際の領収書

- 領収書の宛名が使用者本人のものか、但し書きに「〇〇様用弱視治療用眼鏡代」などと記載されたもの

- 但し書きは「弱視治療用眼鏡代」などと眼鏡の詳しい用途が記載されたもの

- 医師の①の指示日以降の支払日であること

③各健康保険専用の療養費申請用紙

詳しくは各健康保険組合へ確認して下さい。

自治体への申請もあるので、

保険組合へ提出前には必ず全部の

書類のコピーをとっておきましょう。

自治体の子ども医療費助成制度への申請

健康保険組合への申請書類①②のコピーを、自治体助成金申請書と一緒に提出します。

自治体でも領収書原本が必要と言われた場合の対処法は後で解説します。

そのほかに、健康保険組合での療養費支給を受けた「療養費支給決定通知書」が必要です。

通知書が発行されない場合は、健康保険組合から支給された療養費が確認できるものを提出して下さい。

詳しくは各自治体へ必要書類を確認して下さい。

小児弱視等治療用眼鏡の補助額

眼鏡の上限は38,902円とし、コンタクトレンズは16,324円を上限に補助をうけることができます。

消費税は自己負担です。

◎30,000円(税込み33,000円)眼鏡の場合

未就学児

| 保険組合 | 30,000×8割=24,000円 |

| 自治体※ | 30,000×2割=6,000円 |

| 支給額 | 30,000円 |

| 自己負担 | 3,000円(消費税) |

小学生(9歳未満)

| 保険組合 | 30,000円×7割=21,000円 |

| 自治体※ | 30,000円×3割=9,000円 |

| 支給額 | 30,000円 |

| 自己負担 | 3,000円(消費税) |

◎50,000円(税込み55,000円)眼鏡の場合

未就学児

| 保険組合 | 38,902円(支払い上限額)×0.8=31,122 |

| 自治体※ | 38,902円(支払い上限額)×0.2=7,780 |

| 支給額 | 38,902円 |

| 自己負担 | 16,098円(差額+消費税) |

小学生(9歳未満)

| 保険組合 | 38,902円(支払い上限額)×0.7=27,231円 |

| 自治体※ | 38,902円(支払い上限額)×0.3=11,671円 |

| 支給額 | 38,902円 |

| 自己負担 | 16,098円(差額+消費税) |

小児弱視等治療用眼鏡の2回目以降の作成(更新)補助金

前回の補助から一定期間空いていれば、2回目以降の眼鏡の作成も補助金が出ます。

条件をよく確認し、2回目以降の眼鏡も補助金でまかなえるようにしましょう。

◎5歳未満は前回の装着から1年以上経過

◎5歳~9歳未満は前回の装着から2年以上経過

指示書(医師の説明書)に記載されている装着日時点での年齢を更新条件の年齢とします。

| 更新する 眼鏡を 購入時の年齢 | 前回装着から 1年未満 | 前回装着から 1年以上~2年未満 | 前回装着から 2年以上 |

| 0~4歳 | ✖ | 〇 | 〇 |

| 5~8歳 | ✖ | ✖ | 〇 |

弱視等治療用眼鏡の申請期限

補助金申請の期限は、眼鏡やコンタクトレンズを購入した日から2年以内です。

2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。

小児弱視等治療用眼鏡の申請で知っておくべきこと

領収書原本必要か、自治体に確認を

自治体によっては領収書は原本必須のところもあり、原本を先に健康保険組合に提出して戻らず、自治体への申請ができずに諦めた人の話を聞きました。

もったいないです。健康保険組合へ提出前に、事前に自治体へも確認しておきましょう。

領収書の写しでなく、原本が必須という自治体で、健康保険組合の療養費申請時も領収書原本が必要な場合は、健康保険組合に提出時、「自治体にも申請するので領収書原本は後日返してほしい」と伝えて下さい。

振り込み後、健康保険組合から返却してもらえるはずです。

健康保険組合によっては、領収書原本の返却の代わりに、領収書のコピーに付ける「領収書原本証明書」を交付される場合もあるようです。自治体にも事前に相談しておきましょう。

健康保険組合の療養費支給までの流れ

加入の健康保険組合窓口へ申請

⇓

健康保険組合などで受付をまとめる

⇓

国保連合会など審査機関で審査

⇓ 問題なければ

健康保険組合より申請者へ振り込み

審査に領収書の原本が必要で、審査が終われば、返却してもらえる場合が多いですが、先に伝えておかないと、後日返却を依頼しても難しい場合が多いようです。

上限があることを知っておこう

補助があると知り、高い眼鏡を購入したが、振り込まれた金額を見てがっかりしたというTwitterをみました。

補助金上限は、眼鏡は38,902円で、コンタクトレンズは1枚あたり16,324円です。

助成金が出るからと高額な眼鏡にすると、壊れた際の修理は自己負担なので、思いがけず大きな出費になることがあります。よく考えて購入しましょう。

消費税は対象外

消費税は補助の対象外です。自己負担となります。

眼鏡のスペアや、眼鏡ケースも対象外です。

補助金で購入した眼鏡やコンタクトレンズが壊れても、その修理代は自己負担です。

弱視等治療用眼鏡の補助金は振込みはいつ?

治療用眼鏡は、国の公的医療の補助となるため、本当に支給の対象となるものかの厳正な審査があります。

そのため、健康保険組合へ申請して助成金が振り込まれるまでには、2,3か月はかかります。

自治体の支払いも1か月はかかるでしょう。

治療用の眼鏡は高額ですが、一度支払いし戻ってくるまでには、時間がかかることを覚悟しておきましょう。

注意! 眼科医の勘違い、書類不備多し

時々、眼科医自身が、この補助の対象範囲をよく理解していない(近視や乱視の単純な視力補正も補助がでると勘違いしている)場合があります。“治療”にたいしての眼鏡だけです。

「公的補助が出ますから」と、医師が証明書を書いて「これで申請してください」としたものが、結局、支給対象外ということもあります。

また、下記の眼科学会のホームページ文書にあるように、既定の眼鏡作成の指示書はなく、通常診察時の処方箋の記入でも構わないとしているため、眼科医の書類不備につながっているのではと考えます。

日本眼科学会:小児弱視等治療用眼鏡等の療養費支給についてより

眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書および患者様の検査結果については、特に決められた型のものはなく、一般的に使用されている眼科医が発行する処方箋に検査結果(「治療用眼鏡等」装用後の視力等)を記入したものでもよいとされておりますが、別添の「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」を作成致しましたのでご活用下さい。

⇓ ⇓

上記ラインを引いた部分(眼鏡の場合)、治療用眼鏡の度数とPD、必要とする理由(例 疾病名:両眼屈折性弱視など)、視力検査の結果(裸眼視力と矯正視力の両方記載)が必要です。

記載されているか、病院で受け取る際、ざっとご自分でわかる範囲でも確認したほうが間違いないでしょう。

知り合いのママさんは、小児眼科の専門医で受診。「弱視で補助金がでますよ」と診察時に説明されたのに、指示書には「近視・乱視」と記載。保険組合で申請を却下されたそうです。

大きな病院だったため、書類の再発行の手続きも大変だったそう💦

別のママさんは、「眼科医の指示書がない。医師の処方箋が記載内容不足。」と保険組合で申請を却下され、眼科医に伝えると、「指示書など書いたことがない。渡した処方箋で良いはず」と突っぱねられ、補助金をあきらめたそうです。

眼科医によっては、知識不足や書類に不慣れのようです。

まとめ

お子さんの弱視等治療用眼鏡には補助金がでます。

健康保険組合で先に申請し支給されたあと、自治体にも助成制度があれば申請します。

申請先両方に領収書原本が必要と言われた場合は、健康保険で申請時に、返却を依頼しておくことが必要です。

補助金には上限があるので注意しましょう。高額な眼鏡でなければ全額まかなえることが多いです。

単純な視力補正の眼鏡は対象外です。眼科医でも間違いやすく、また眼科医の指示書不備も多いです。分かる範囲で確認しましょう。

眼鏡を再度作成する場合の補助もあります。条件を確認し、忘れず期間内に申請しましょう。

子どもの眼の治療のためにできた国の公的な補助制度です。最大限に活用し、しっかりお子さんの治療に役立てて下さい。

コメント